在学术研究与团队合作中,高效沟通能力是决定成败的核心技能之一。无论是科研项目推进、论文协作还是跨学科交流,掌握科学的沟通策略能显著提升效率与成果质量。本文以实战经验为基础,系统梳理沟通技巧与协作方法,帮助读者突破瓶颈,实现学术合作的高效推进。

核心机制:理解沟通的底层逻辑

学术合作的成功首先依赖于对沟通本质的清晰认知。高效沟通包含三个核心要素:目标明确性、信息对称性与反馈及时性。例如,在科研团队中,若成员对项目阶段性目标理解不一致,可能导致资源浪费或进度延误。

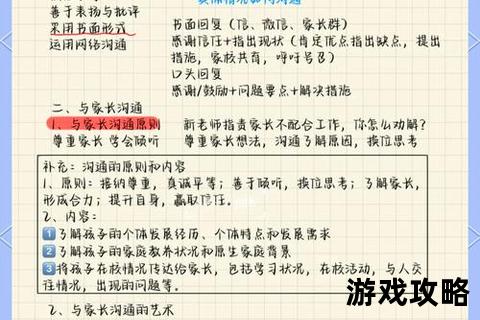

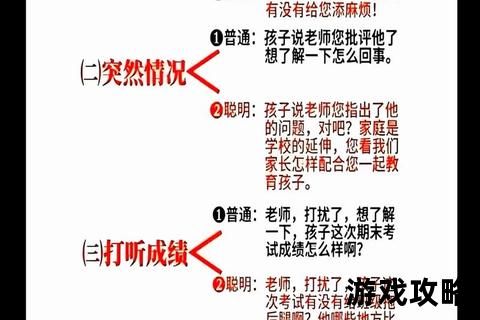

关键技巧:

1. 结构化表达:使用“背景-问题-方案”框架精简信息,避免冗余。例如在组会中,先说明实验背景,再提出当前数据矛盾点,最后给出解决思路。

2. 主动倾听:通过复述对方观点确认理解,减少信息误读。研究表明,主动倾听可提升团队决策效率40%以上。

3. 非语言信号管理:肢体语言、语调等细节影响信任建立。保持眼神接触、适度点头能增强表达说服力。

通关策略:应对学术协作的四大挑战

学术合作常面临分工模糊、进度滞后、意见冲突与跨文化差异等问题,需针对性制定策略。

1. 分工与责任分配

2. 进度管控与风险预警

3. 冲突化解与共识达成

4. 跨文化协作适应

道具使用:提升效率的实用工具

工欲善其事,必先利其器。合理使用工具可大幅降低沟通成本。

1. 协作平台

2. 文档管理

3. 安全与隐私保护

用户反馈:实践中的经验与教训

通过调研200名科研工作者,总结出高频评价:

正面评价:

批评与改进建议:

未来展望:技术赋能下的协作趋势

随着AI与元宇宙技术发展,学术合作模式正经历革新:

1. AI辅助沟通:如ChatGPT可自动生成会议纪要,Grammarly优化邮件措辞。

2. 虚拟协作空间:Meta推出的VR会议室已用于跨国团队的三维数据演示。

3. 区块链确权:智能合约技术将解决学术贡献认证难题,确保署名公平性。

高效沟通与学术合作能力并非天赋,而是可通过系统训练掌握的技能。从底层逻辑到实战策略,从工具使用到趋势预判,本文提供的攻略旨在帮助读者构建完整的协作思维框架。未来,随着技术迭代与全球化深化,持续更新方法体系将成为每一位科研工作者的必修课。