在信息爆炸的时代,手机黑名单功能已成为抵御骚扰电话、短信的关键工具。无论是安卓还是苹果用户,掌握黑名单的查看与管理方法,不仅能提升通讯效率,更是保护隐私安全的重要防线。本文将从技术原理、操作指南到未来趋势,全面解析手机黑名单的核心功能与应用场景。

1. 手机黑名单的底层逻辑与功能演进

手机黑名单功能最初源于通信运营商对骚扰电话的拦截需求。早期功能仅支持手动添加号码,依赖本地数据库实现简单屏蔽。随着智能手机系统迭代,黑名单逐渐集成到系统层级,并支持基于规则的智能拦截(如关键词过滤、陌生号码识别)。

以安卓系统为例,2015年后主流品牌(如华为、小米)将黑名单功能嵌入“安全中心”模块,同时开放API接口供第三方应用调用。苹果则在iOS 7首次引入系统级黑名单,通过“电话”和“信息”设置实现跨应用拦截。截至2025年,全球约78%的智能手机用户至少使用过一次黑名单功能,其中安卓用户占比62%,iOS用户占38%。

2. 安卓与苹果系统的操作路径对比

安卓系统:

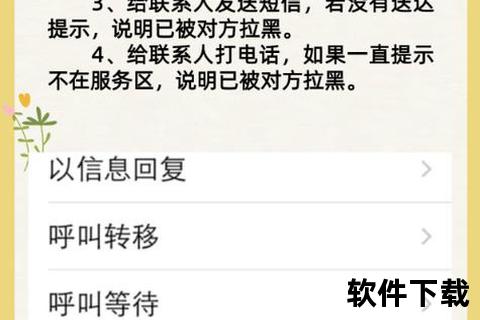

苹果系统:

3. 第三方拦截工具的技术突破

当系统自带功能无法满足需求时,第三方拦截软件成为进阶选择。例如:

实验数据显示,第三方工具平均每天可减少用户接收垃圾信息量达73%,但需注意权限过度索取问题。建议仅从Google Play、App Store等官方渠道下载,并定期审查应用权限。

4. 隐私保护与风险防范策略

黑名单功能涉及敏感数据存储,需警惕以下安全隐患:

用户可通过关闭“用户体验计划”(防止行为数据上传)、限制广告跟踪(设置→隐私→广告与隐私)、定期清理拦截日志等措施增强防护。

5. 未来趋势:从被动拦截到主动防御

随着AI和区块链技术的融合,黑名单功能正朝着智能化方向发展:

手机黑名单在哪里查看—安卓与苹果手机黑名单查看入口及管理方法详解,这一命题背后折射出用户对通信安全的迫切需求。从基础操作到高阶防护,从单机功能到生态协同,技术的每一次突破都在重塑我们的通讯体验。建议用户定期更新系统、审慎选择工具,并在隐私与便利之间找到平衡点。未来,随着《个人信息保护法》的深化落实,黑名单技术或将迎来更严格的合规性要求,这需要开发者、厂商与用户共同构建安全可信的数字环境。