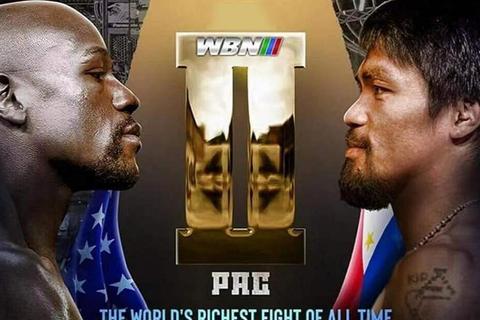

拳击运动的历史上,鲜有一场对决能像2015年5月2日的拉斯维加斯之战一般,将商业价值、技术博弈与时代意义交织成一场全球狂欢。当菲律宾“驱逐舰”曼尼·帕奎奥与美国“漂亮男孩”弗洛伊德·梅威瑟站上擂台时,这场被称为“世纪之战”的较量早已超越了胜负本身,成为两种拳击哲学、两种文化符号的对撞。

一、历史背景:巅峰对决的十年酝酿

帕奎奥与梅威瑟的相遇,是职业拳击市场运作与运动员个人品牌塑造的必然结果。帕奎奥作为首位横跨八个量级夺冠的亚洲拳王,以暴风骤雨般的进攻风格和永不言弃的斗士精神征服全球观众;梅威瑟则以47战全胜的防守反击体系,成为拳坛“技术流”的代名词。两人的对决自2009年便引发热议,却因分成比例(梅威瑟坚持六四分成)与药检标准分歧(梅威瑟要求奥运级血检)屡次搁浅。直至2015年,帕奎奥因2012年被马奎兹KO后状态下滑,梅威瑟才最终同意开战——这场迟来的较量背后,是商业利益与技术自信的精密权衡。

二、技术博弈:矛与盾的极致演绎

1. 风格差异与战术设计

帕奎奥的进攻美学建立在“高频输出+立体打击”之上,其标志性左勾拳曾摧毁无数对手。但面对梅威瑟的1.83米臂展(对比帕奎奥1.70米),他的突进距离被压缩,屡次陷入“打空拳”的困境。梅威瑟则凭借“提肩防守+精准反击”体系,将命中率提升至34%(帕奎奥为19%),尤其在刺拳控制上,他以67:18的压倒性数据封锁对手。

2. 体能分配与心理较量

帕奎奥在前四回合试图复刻巅峰期的压迫战术,但梅威瑟通过搂抱战术(整场23次)与边缘技术(如压头、推搡)消耗其体能。至第八回合,帕奎奥的出拳频率从每分钟45次骤降至28次,而梅威瑟的反击命中率却提升至42%,彻底掌控节奏。心理层面,帕奎奥赛后坦言“未发挥全力”的争议言论,折射出其对马奎兹KO阴影的潜意识回避。

三、胜负解析:数据背后的真实差距

三位裁判以118-110、116-112、116-112一致判定梅威瑟胜出,这一结果引发观众嘘声,却得到专业领域的广泛认可。核心依据在于:

尽管帕奎奥的积极进攻赢得观众掌声,但职业拳击的评分规则更看重“清晰命中与战术主导权”。梅威瑟的胜利,是体系化战术对个人英雄主义的胜利。

四、时代遗产:商业帝国与拳击的反思

这场36分钟的比赛创下4亿美元总收入纪录,其中梅威瑟独揽1.8亿美元,帕奎奥获1.2亿美元,远超同期C罗、梅西的年收入总和。但高光背后,拳击运动的争议愈发凸显:

五、拳击世界的辩证法

帕奎奥与梅威瑟的“世纪之战”,本质上是一场没有输家的对决。前者以道德感召力拓宽拳击的文化边界,后者以技术理性重塑竞技维度。当观众为帕奎奥的冲锋喝彩时,也在无形中承认了梅威瑟体系的价值——这正是职业体育的永恒魅力:在规则与激情、商业与理想的碰撞中,书写超越时代的叙事。