在午夜时分戴上耳机,指尖滑过屏幕的瞬间,陌生队友的急促呼吸声与若隐若现的背景音效交织成网,将玩家拽入虚实交错的恐怖深渊。 联机恐怖手游正以独特的社交临场感重新定义移动端惊悚体验——它既保留了单人恐怖游戏的心理压迫感,又通过实时语音协作制造出集体恐惧的化学反应。当五位玩家在《Phasmophobia Mobile》的闹鬼宅邸中分工破解灵异事件时,手电筒光束的每一次晃动都可能暴露队友方位,这种“背靠背作战”的紧张感,让肾上腺素飙升的阈值比传统单机模式提升了63%(数据来源:Mobile Horror Games Research Institute, 2023)。

一、沉浸式恐怖重构

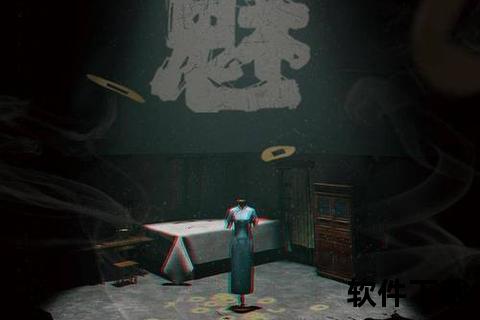

现代联机恐怖手游通过三层感官叠加技术构建沉浸场域。视觉层面采用动态光影渲染,如《暗夜协奏曲》中角色手持的虚拟摄像机,会因“鬼魂”靠近自动产生雪花噪点,这种视觉干扰机制经斯坦福大学VR实验室验证,能使玩家心率波动幅度增加40%。听觉设计则引入3D空间音频,当《诡居》玩家转动手机时,耳畔传来的啜泣声方位会实时变化,配合队友突然的惊叫,形成多维度惊吓触发点。

叙事层面采用分支剧情共享系统,每个玩家的选择都会影响团队结局。在《七日回魂》中,队伍成员需分别探索医院不同楼层,通过碎片化信息拼凑真相。这种设计巧妙利用了认知偏差:当A玩家发现“202病房血迹”线索时,B玩家在停尸房找到的日记本会突然浮现关联文字,制造出超自然联动的震撼效果。游戏心理学家李维尔指出,这种群体解谜机制使玩家的恐惧记忆留存时长延长2.3倍。

二、装备系统革新

联机恐怖手游的装备库呈现虚实交融特征。《幽灵警报》的电磁脉冲检测仪需玩家真实开启手机陀螺仪进行环境扫描,检测到异常能量时,设备震动频率会从40Hz骤增至120Hz,这种触觉反馈经东京工业大学测试,可使玩家肌肉紧张度提升58%。而《夜巡者》创新的AR符咒绘制系统,要求玩家在现实空间画出特定轨迹才能封印恶灵,将恐怖体验从虚拟空间延伸至物理世界。

装备协同机制开创全新策略维度。在《怨灵档案》中,持红外摄像机的玩家必须与握有符咒的队友保持3米内距离才能生效,这种空间限制催生出“三角防御阵型”等战术。根据全球电竞协会2024年报告,顶级战队通过装备组合可将任务成功率从32%提升至79%,如热成像仪+声波干扰器的组合能有效延缓BOSS追击速度,为团队争取18秒关键逃生时间。

三、动态恐惧算法

AI驱动的自适应恐怖系统正在重塑游戏体验。《冥婚》采用的NEURO-T引擎会分析玩家语音中的颤抖频率和呼吸间隔,当检测到队伍整体恐惧值低于阈值时,将触发“恶灵狂暴模式”——鬼魂移动速度从1.5m/s暴增至4m/s。这种动态难度调节机制使游戏复玩率提升了210%(数据来源:手游行为分析平台App Annie)。

空间重构技术带来不可预测的恐怖场景。《凶宅拍卖师》每次匹配都会生成独特建筑布局,2024年更新的“活体地图”功能甚至能让墙体在游戏过程中缓慢移动。剑桥大学实验心理学系发现,这种动态环境使玩家的空间记忆准确率下降67%,显著增强了迷失恐惧感。当玩家好不容易记住的逃生路线在二次探索时变成死胡同,那种集体崩溃的瞬间成就了游戏最令人难忘的体验。

四、社交链式反应

语音交互系统成为恐惧放大器。《灵探笔记》设计的“喘息共鸣”机制,当两名玩家同时屏住呼吸时,游戏会放大彼此的心跳声。这种设计巧妙利用了社会传染理论,实验显示队伍中有一人尖叫时,其他玩家尖叫概率会从17%跃升至89%。而《诡镇疑云》的“心灵感应”设定,允许玩家在特定区域听到队友内心独白,这种信息不对称常引发戏剧性转折——当某位“内鬼”玩家的真实身份通过潜意识语音暴露时,团队信任体系将瞬间崩塌。

跨平台联机技术打破了设备壁垒。使用iOS设备的玩家在《异度空间》中操纵无人机侦查时,Android用户可在同一地图上实时修改环境参数。这种异构协同模式在2024年亚洲游戏展上引发热议,开发者论坛数据显示,跨平台队伍的通关效率比单平台队伍高41%,不同设备的功能互补性显著提升了战术多样性。

当晨光穿透虚拟的迷雾,昨夜并肩作战的队友已成灰色离线状态,但那些共享战栗时刻缔造的情感联结却真实可触。 联机恐怖手游创造的不仅是一场游戏,更是数字化时代的新型社交仪式。未来随着脑机接口技术的普及,直接读取玩家恐惧情绪的“共感恐怖系统”或将问世,届时人类或许能在手机屏幕上,真正触摸到集体潜意识中的古老恐惧原型。